百済王氏ガイドブック

「百済王氏(くだらのこにきしし)ってなに?」

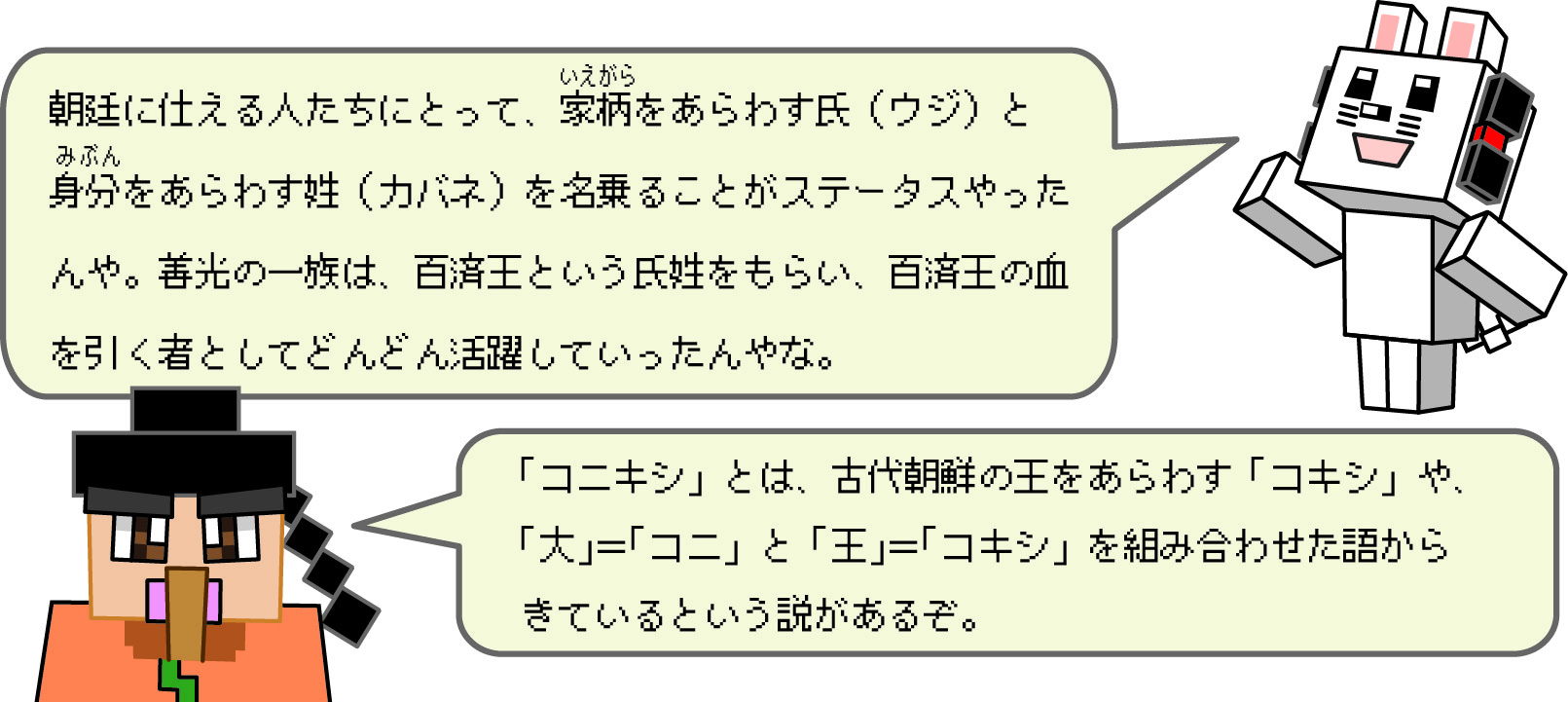

百済王氏とは、百済(くだら)の王を祖先とし、飛鳥(あすか)~平安(へいあん)時代を中心に朝廷(ちょうてい)〔天皇を中心として政治をおこなうしくみや場所のこと〕の役人(やくにん)として活躍した一族です。

西暦(せいれき)631年に百済の義慈王(ぎじおう)(599~660年)が王子の豊璋(ほうしょう)兄弟を日本におくったことが一族の始まりと伝わります。

660年、唐(とう)〔中国〕と新羅(しらぎ)の連合軍に王城(おうじょう)を攻(せ)め落とされ、百済は滅びてしまいました。百済の復活を願う人びとは日本にわたり、王子・豊璋(ほうしょう)の帰国と救援軍の派遣をもとめました。

図1 7世紀の東アジアの状況

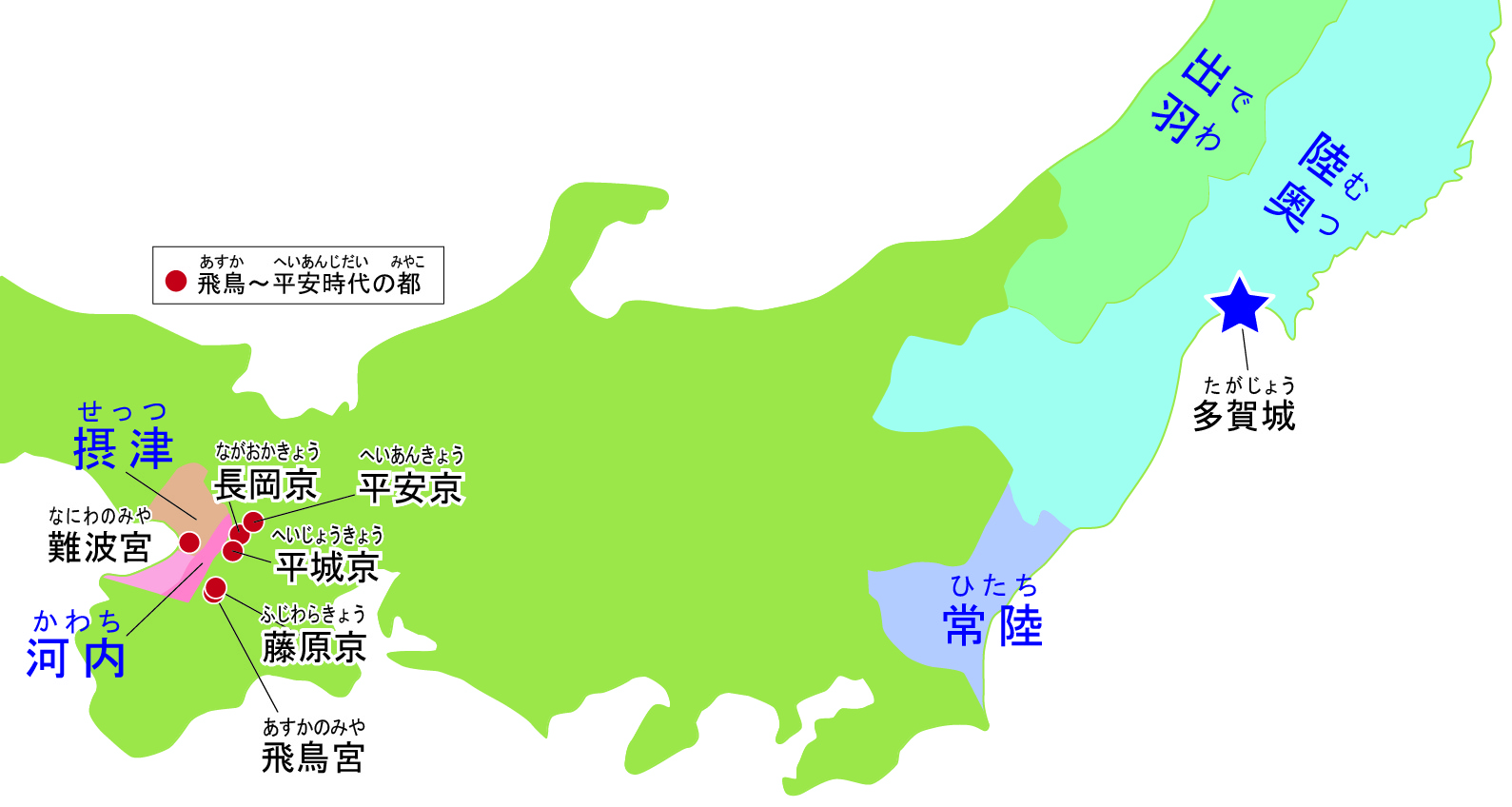

しかし663年、白村江(はくすきのえ)の戦いで日本から派遣した救援軍がざん敗(ぱい)し、百済という国は完全に無くなってしまいました。じつはこの時、豊璋の弟の善光(ぜんこう)〔禅広〕が日本にとどまっており、帰国できずにいました。664年、善光は難波(なにわ)〔現在の大阪市の北部〕に拠点を与えられ、朝廷に仕(つか)えるようになりました。

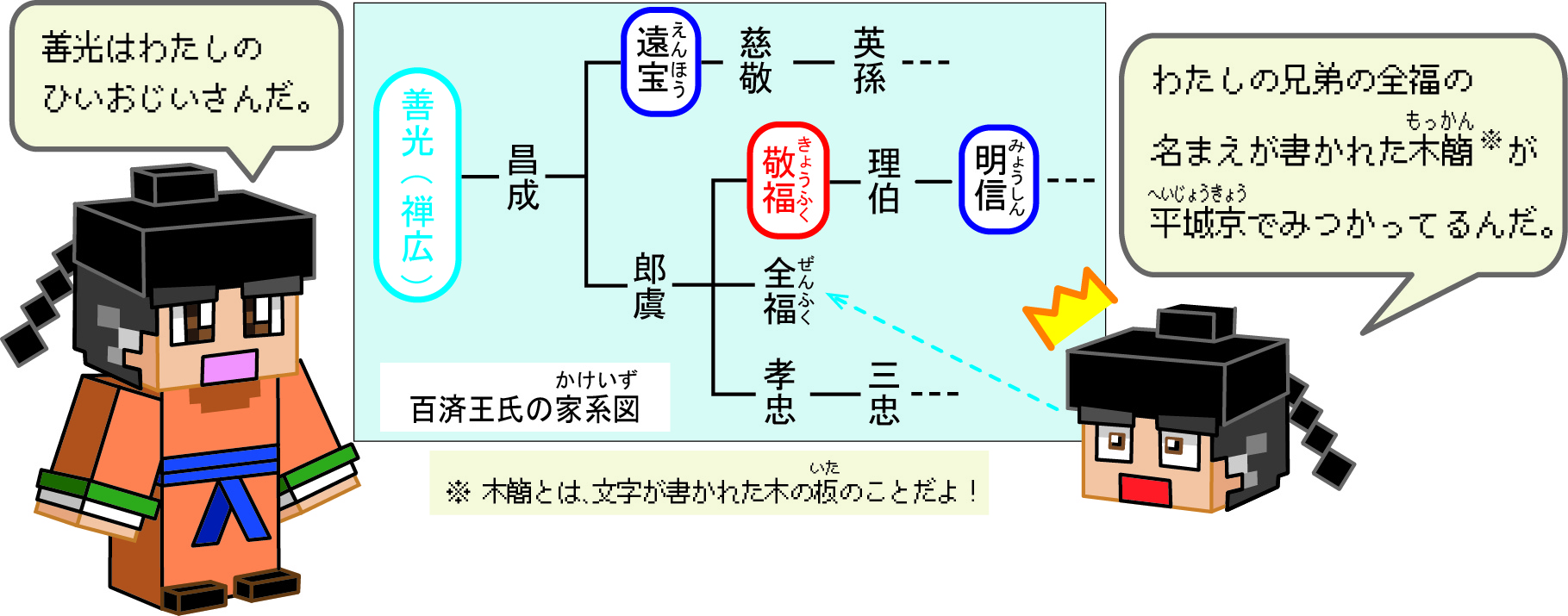

691年、善光とその一族は、「百済王氏」という氏姓を朝廷から与えられました。百済の王の血をひく一族して認められ、りっぱな貴族として活躍しました。

善光の子孫(しそん)の多くは、さまざまな国〔「国」とは、現在の府や県のこと〕の国司(こくし)〔現在の知事(ちじ)クラスの役人〕になり、拠点のある摂津国(せっつのくに)や河内国(かわちのくに)の役人もいました。

図2 百済王氏が国司を務めた主な国

その中で、善光の孫にあたる遠宝(えんほう)は、常陸守(ひたちのかみ)〔現在の茨城県知事のような役人〕になり、一族で初めて東国を治(おさ)める役職(やくしょく)につきました。それ以来、百済王氏からは、東国の軍隊(ぐんたい)をまとめるリーダーといった重要な役職を任される人も出ました。さらに、平安京に都を遷(うつ)した桓武(かんむ)天皇から深い信頼(しんらい)をえて出世(しゅっせ)した明信(みょうしん)という女性もいて、活躍の幅をひろげていきました。